心意気インタビューとは、地域の「ヒト・モノ・コト」の心意気を発見していくコンテンツです。

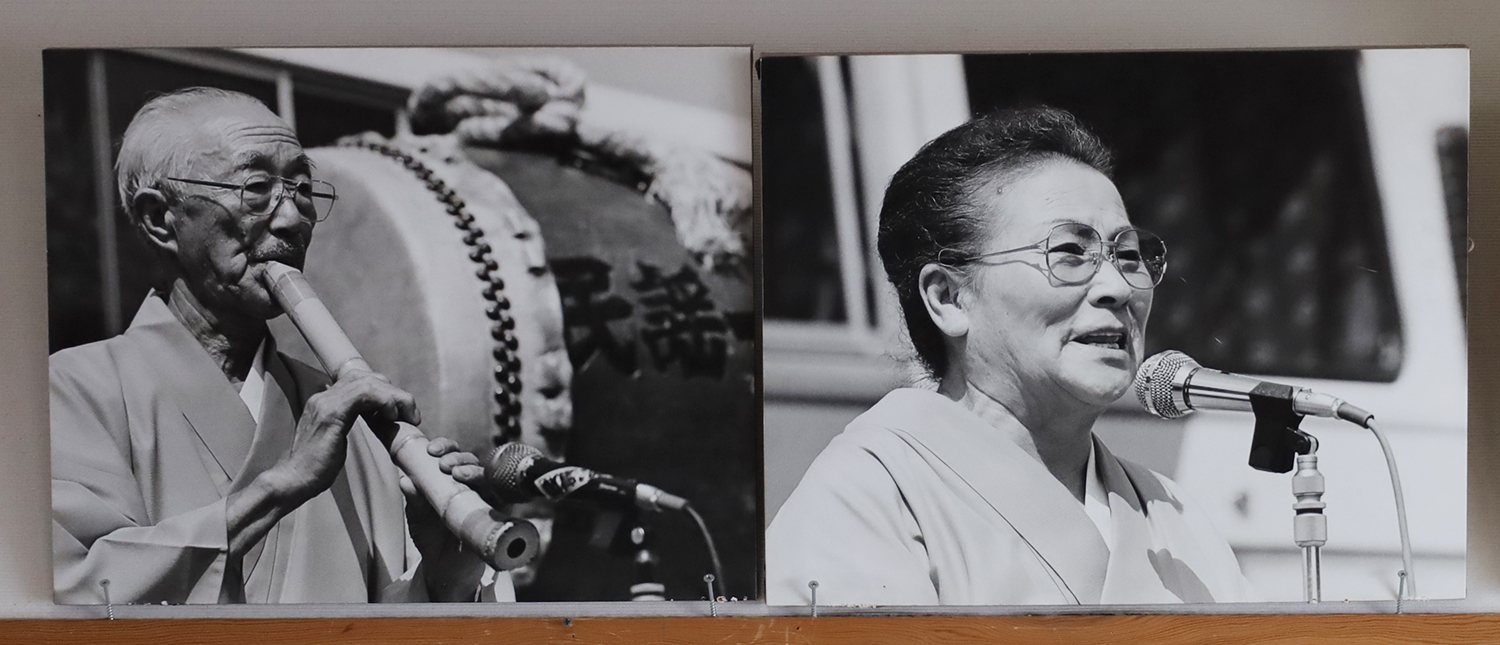

米沢上杉まつりをはじめ、米沢のさまざまなお祭りやステージイベントに欠かせない民謡一家の演奏。米沢に暮らす方の中には、ご存じの方も多いのではないでしょうか。今回は、民謡一家三代目佐藤仁一さんに、演奏や活動に込める想いについてお話を伺いました。

この記事で読めること

佐藤仁一さんへインタビュー

民謡一家の歴史を教えてください

昭和23年ぐらいに私の祖父母が民謡一家としての活動を始めました。元々は米沢の市民盆踊りを復活させるために「民謡会」を作ったんですね。そこから祖父母のデュエットで始まったのが民謡一家として活動するきっかけです。

最初は米沢の盆踊りだったり、花笠音頭や真室川音頭など、民謡を軸にしたレパートリーでした。大体昭和20年から40年くらいに民謡ブームっていうのがあったんですよ。当時、家族ぐるみで民謡をやっている人達って、おじいちゃんが伴奏して娘さんが歌ったりとかっていうのが結構多くて。そこから色んな芸事を取り入れていったんです。

米沢上杉まつりが始まった頃に“上杉太鼓”として参加するようになってからは、うちでも太鼓を取り入れました。もう50年前になりますが、全国的に見ても太鼓を取り入れた舞台は新しい方だったと思います。今では太鼓を軸にして民謡も取り入れるようになっていますね。

お祭りと関わり始めたのも、我が家がこうして長く続けてこられた一つの要因です。「民謡と和太鼓という2本柱で舞台芸能としてやっている」+「家族でやっている」という特殊な要素。全国的に見ても珍しく、そういった団体があまりないので、米沢でも芸能としてやってこられたっていう歴史があります。

当時のメンバーは何人いましたか?

私のおばが3人いて、最初は祖父(初代 佐藤幸吉郎さん)、祖母、長男(二代目 佐藤仁さん)、長女、次女、三女の6人で全国を飛び回っていましたね。その後私の母親が嫁に来て、私達が生まれました。そこから家族ぐるみで3代にわたって続いています。

家族の中で役割分担や人数の変動はありますか?

曲に応じてですね。お客さんからいただく仕事内容で何人で行こうか決めます。例えば母は歌と太鼓、MC。この太鼓を叩くときは姉。この太鼓では私が主パート。下拍子っていうのがあって、それは姉しかできないとか。

人数も曲によって最悪私一人になるのか、母と二人で行くのか。姉や父も入れて4人で行くのか。民謡一家として動くのは大体4、5人で行ったりすることは多いですね。

盆踊りだとお弟子さんたちもいるんで、2、30人で行くとか。お祭りになると、それこそ40人ぐらい。うちの子供達の教室もあるので、4、50人で動いたりとか。

短い時間だと一人で充分なので、5分10分ぐらいですと一人で動くこともあります。長い時間だと太鼓を運んだりもしないといけないので、人手がいるんですよね。そうすると家族で動いたりとか、状況によりますね。

お祭りごとに曲目を変えたりしますか?

変えています。特に県外へ行くと、必ず花笠音頭はやりますね。道の駅さんで春から秋にかけて月に2回出番をいただいているんですけど、米沢は山形の南の玄関口っていうことで花笠音頭と上杉太鼓は必ずセットで入れるようにしています。

あとは地酒サミットのときなどはお酒にまつわる民謡を入れたりします。民謡から始めるか、楽器から始めるかもその場面に応じて変わってきます。太鼓や笛から入ってみたり、歌から入ってそのまま太鼓に繋げたりなどバリエーションはそのときのシチュエーションに応じて用意していますね。

何曲くらいありますか?

太鼓だけでどのくらいあるんだろう…お弟子さん達とお祭りでも叩くんですけど、それを含めると10曲ぐらいはあるのかなって思います。明確に数えたことはないんですけど。

あとは演奏時間によって変わりますね。10分だと「太鼓だけでいこうか」とか、30分や40分、1時間にもなると、「民謡を何曲か入れてその間に太鼓を入れようか」みたいなプログラムにして、お客さんが飽きないようにしています。

太鼓だけで30分40分やるのは私はあんまり好きじゃないんです(笑)。うちは民謡があるので間に民謡を入れながらお客さんの反応を見てやっています。あとは母がMCをするので、お客さんとのやり取りを任せています。お客さんが温かい反応ですと嬉しい気持ちになります。

小さいころから当たり前のように民謡や和太鼓が身近にあったのでしょうか?

ありましたね。民謡一家としては1歳から舞台に立って、サラリーマン時代も舞台に立っていました。どんどん歳を重ねてくると両親の大変さだったり、継ぐ大変さだったりっていうのも身に染みました。そのうち「自分でやってみよう」と思うようになり、私がトップに立ってやっているという流れですね。

何か残していきたいみたいな、そんな思いはありました。それも米沢に関わっている皆さんの想いも本当にあってだと思います。もちろん、うちの家族だけで成り立っているわけじゃなくて、やっぱり応援してくださる皆さんがいて、今が奇跡的にあるなって感じています。

県外のプロ集団に行って稽古したいとか、色んなところを飛び回ってみたいっていう想いも19、20歳ぐらいの頃はありました。でもやっぱり「米沢の地でどう成長していこうかな」っていう考え方に変わっていきました。

色々試行錯誤しながら自分なりに頑張りましたけど、私自身はまだまだ出発地点だと思っています。私がガラっと変えた部分は結構あって、ステージ上では10年前くらいから代替わりはしています。ただ、これからもっと飛び立っていきたいなと思っています。“民謡一家”っていう長い歴史があるので今更新しく始まったとか言っても、周りからはピンとこない人が多いんですけど、私はまだまだスタートしたばかりかなと思っています。

スタートというのは、仁一さんなりに新しく変えていくという意味でしょうか?

仕事の部分で、もうちょっと県外に出たり海外へ行きたいという想いがあって、「羽ばたきたいな」という意味でのスタートですね。もちろん、その中で舞台もちょっとずつ変えていかなきゃいけないんですけど。

一昨年の11月ぐらいに初めて米沢市のPRの一環として台湾に行きました。台湾の方はもう凄い反響が良くて、海外の方は熱量が凄いというか、違いますね。

海外向けだとインバウンドで太鼓体験っていうのも多くはないんですけどあります。大きな上杉太鼓を叩いてもらうプログラムもあって、欧米の方だと凄くやる気満々です。

県外で演奏する際は米沢のPRとしていくことが多いですか?

PRの一環にもなりますし、上杉太鼓と謳っているので、「米沢から来ました」っていうのは必ず言います。昔は米沢市の観光物産PRとかに付いていく時代も結構長かったんですよ。今はなかなか少なくなりました。それでも去年は横浜まで一緒に行ったりしました。米沢市と繋がって県外に行くことは多いですね。あとはシンプルにお呼ばれして行くことが多いです。

やっぱり都会の方の反応も違いますし、すごく食いついて観てくれます。

都会には民謡や和太鼓のプロアーティストが多くいらっしゃるんですよ。結構そういったものを観て感覚が研ぎ澄まされてるというか。うちは地元の地で育ってずっとやってきているので、そういった点では「これが本物だな」って見られるんですよね。都会の方はそういった“見る目”はすごくあるなって現地に行くと感じます。

山形の米沢から来たって言うと、お客さんから「自分の親族が山形の出身だ」など、そうやって声を掛けてくださる方も多いですね。

今までやってきて大変だったことや、苦労したことはありますか?

曲作りもそうなんですけど、常に稽古していることです。いつ仕事が来ても良いように色んな準備をしておかなきゃいけない。

また、仕事を取るには新しいこともしなきゃいけないっていう芸事なりの辛い部分はあります。我々みたいなところだと、仕事が来る時と来ない時とで波が大きいんです。夏から秋にかけてが一番。冬はどうしてもほとんどなくなっちゃいますね。イベント事って春夏秋は多いのですが、冬は雪の影響もあってどうしても昔から少ないですね。時代とともにどう合わせていくか、県外にどう売り込んでいくかっていうのが、今後の課題です。

今までで一番嬉しかったこと・エピソードはありますか?

お客さんの反応ですね。例えば海外でやったから嬉しいとかじゃなくて、やっぱりお客さんがどう思ってくれるか。おばあちゃんとかが「こんなに叩くんだ」っていうぐらい拍手したりとか、泣いてくださったりとか「感動した」とかって言われる時が一番嬉しいですね。

そこはお祭りを軸にしてるからっていうのもあるかもしれないです。どちらかというと我々は庶民的というか、米沢に寄り添った活動が多い。夏になると各地域の盆踊りにも行きます。

そういった意味でいうと文化を背負ってるっていう部分はあります。そこは我々が頑張って継続していかなきゃっていうのは思いますね。米沢への感謝の想いは大きいです。

演奏を通してお客さんに伝えたいことや感じてもらいたいこと、想いはありますか。

感じてもらうことっていうのは人それぞれで、別にこう感じてほしいとか、私がこう表現をしているからといってどう見てほしいとか、クラシック的なことはないんです。やっぱり観てくれた人が「観られて良かったな」って思ってもらえることが一番です。

ただ楽しかっただけじゃなくて、その日ちょっと一つ飛び越えて「今観られて良かった」ぐらいの感動を与えられるように、常日頃頑張っています。お仕事にもよるので、なかなか全てがそういった場面ではないのですが、でも「観られて良かった」「感動した」とかって言われると一番嬉しいですね。

初代から大事にしている想いはありますか?

私が生まれた時にはもう祖父母が亡くなっていたので直接話したりとかはないのですが、二代目には「時代にあったものを」とよく言われていました。特に何か情熱的な部分で受け継いでいるものはあんまりないかもしれないですね。

仕事でいうぶれない軸みたいなのってあるじゃないですか。それでいうとうちの場合は“米沢のお祭り”です。舞台や米沢の盆踊り、花笠音頭、上杉太鼓もそうなんですけど、どこのお祭りに行っても必ずやるんです。

親の仕事にとっても全部お祭りが軸にあるんだと思いますね。そこが多分ぶれないから逆に続けてこれたのかなっていう部分もあると思います。

民謡一家にとっての民謡や和太鼓はどんな存在ですか?

家にもあるし、仕事にもなってるので人生において切り離せないものではありますね。もちろん私の好きなものだし、趣味、仕事でもあります。

祖父母からやってきた佐藤家としての想いとしても民謡や和太鼓っていうのは我々の魂であるかもしれないです。多分私の人生において、心の中のすごい深い根っこに刻まれているというか。間違いなくなくてはならないものです。そこにはもちろん米沢のお祭りもあります。そういった心の支えでもあると思います。はっきりした言葉は見つからないですけど、人生で生きていく中で間違いなく自分の心の中の大事なものです。

取材を終えて 民謡一家の心意気とは

米沢のお祭りとともに

民謡一家の活動を「米沢のお祭りがあるからこそ続けられている」と何度もお話していた仁一さん。

民謡一家を始めた初代幸吉郎さんは戦後の厳しい時代に「地域の皆さんに楽しんでもらいたい」という想いを抱いていたのではないでしょうか。その想いから民謡一家の活動は地域に寄り添いながら広がり、気づけば米沢のお祭りに欠かせない存在となっていったように思います。

お祭りは昔から続くものもあれば、時代とともに新たに生まれるものもあります。長い歴史と文化を大切にしつつ、時代の変化に寄り添い共に歩んでいく民謡一家。これからも米沢のお祭りを彩っていく活躍を楽しみにしています。