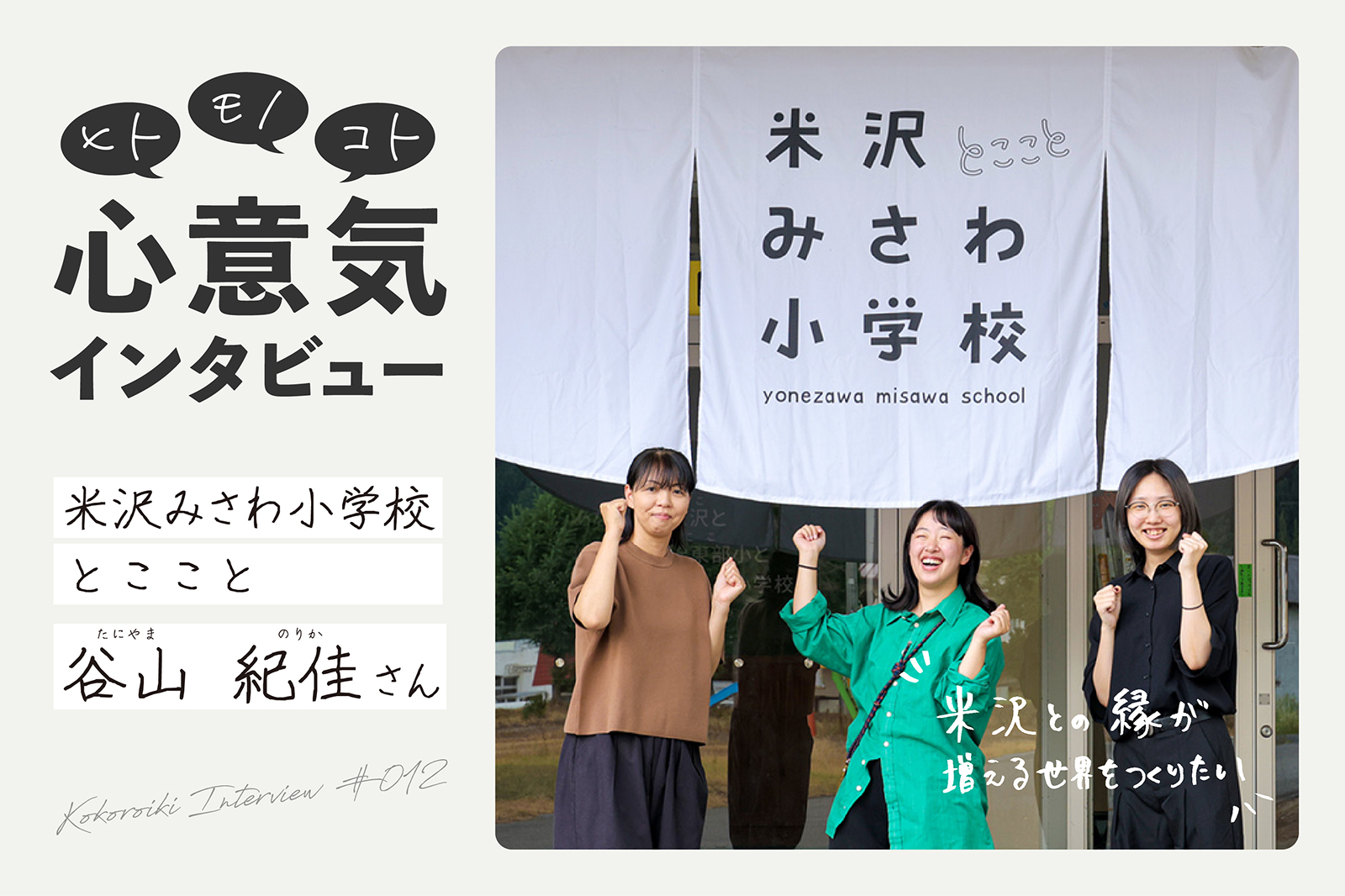

心意気インタビューとは、地域の「ヒト・モノ・コト」の心意気を発見していくコンテンツ。

今回の取材先は、米沢稔りの会さまです。(以下敬称略)

米沢稔りの会は、上杉鷹山公の心を今に伝えるお米「上杉藉田米」を作る団体です。上杉鷹山公の心とは何か。どのような想いでお米を作っているのか。お米を通して伝えたいことをメンバーの大木保善(おおきやすよし)さんにお伺いしました。

この記事で読めること

大木保善さんへインタビュー

「米沢稔りの会」発足のきっかけと歴史を教えてください。

1981年、私の父の代にあたる地域の農家たちが、「お米をもっとたくさん収穫するにはどうしたらよいのか」を考える研究会を立ち上げました。この研究会は、面積当たりの収穫量をどのように増やせるかを追求することから始まり、反あたりの収穫量が全国でもトップクラスであった佐竹政一先生に教えを受けました。

その後、国の制度が変わり、かつては農協を通さなければ販売できなかったお米が、直接販売できるようになりました。直にお客様とやり取りすることによって、「安全なお米を食べたい」という声が届くようになります。

さらに「特別栽培米制度」が始まり、減農薬や無農薬の栽培方法が広まっていきました。特別栽培米制度とは、農薬と化学肥料の使用量を通常行われている使用状況から50%以下に減らして栽培する米を「特別栽培米」として表示・販売するための制度です。そういった制度に合わせて研究会の方向性も変化しました。

最初は「どうすれば収穫量を増やせるか」という研究会でしたが、次第に「農薬や化学肥料をできるだけ使わない栽培方法を研究する会」へと変わっていきました。そのような経緯で1988年に「米沢稔りの会」という名前ができたんです。稔りの会という名前は佐竹先生が命名したそうです。

農家にとっては、たくさん収穫できたほうが収入につながります。ところが、農薬を減らしたり、化学肥料から有機肥料に切り替えると、一般的には収穫量がどうしても落ちてしまいます。

それでもあえて取り組んだのは、安全で美味しいお米を作りたいという思いがあったからです。研究会では、「特別栽培米での収量をどう確保するか」「どうすれば美味しいお米ができるか」という課題に取り組みながら、少しずつ方向性をシフトしていきました。

無農薬にしても全く収量が取れなければ、農家としては成り立ちません。そのため、収量と安全性をどう両立させるかを考えながらやってきました。

特別栽培米を作る上でのこだわりや大変なことはありますか?

無農薬の栽培方法には、いくつか種類があります。例えば、アイガモを田んぼに放して雑草や害虫を食べてもらう方法や、最近ではアイガモロボットを使う方法もあります。

そのような中で私たちは「紙マルチ方式」の田植えを採用しています。

紙を漉きながら田植えをすると、苗の下に紙の層ができ、太陽光が当たらなくなるため雑草が生えません。この紙は約2か月で溶けてなくなるため、初期の雑草を抑えつつ、除草剤を使わずに無農薬で米づくりをすることができます。

このやり方は、これまでいくつかの手法を試した中で収量が最も安定する方法でした。 ただ、紙マルチ専用の田植え機が必要で、重さ二〇キロ、長さ一五〇メートル巻の紙を使用するため、コストや手間もかかります。また、作業時間がかかるため、ゆっくり丁寧に進める必要があります。

天候もですが、病気と虫、雑草が一番収量を左右する原因になります。それが今では農薬で全部抑えることができるんですが、いかに農薬を使わずに対応するかっていうことが大事になってきます。

田んぼには、害虫だけでなく益虫と呼ばれる役に立つ虫もいますが、昔は農薬も強力で、「虫はすべて駆除する」という考え方が一般的でした。

しかし今では、特定の害虫だけを狙って駆除できる薬剤も登場しています。とはいえ、一時期は田んぼでトンボをほとんど見かけなくなった時期もありました。 最近では再びトンボの姿が戻り、ヤゴからトンボへと成長する様子も田んぼで見られるようになっています。私たちが子どもの頃は、大きなヘリコプターで集落全体の水田に一斉に農薬を散布していました。今ではそのような方法はなくなり、無人ヘリコプターやドローンで農薬を散布するのが主流になっています。

ただ、農薬を使ったお米は安心ではないのかというとそういうわけではないと思っています。私たちはお客様のニーズがあるので、それに応えたいなという想いで取り組んでます。

お米の美味しさで工夫している点はありますか?

味の面で言えば、化学肥料よりも有機質肥料を使った方が、お米の美味しさに大きな影響があると思います。やはり稲も健康に育つことが大切です。

少し専門的な話になりますが、収量を増やそうとすると、田んぼに植える株数を多くします。すると株が密集して風通しが悪くなり、虫や病気が発生しやすくなります。そのため農薬を撒く必要が出てきます。

一方で私たちは、植える本数を少なくして風通しを良くし、病気が発生しにくい環境を整えるようにしています。

また、一般的には、春先に肥料をたくさん与え、一気に稲を成長させる方法がとられています。このやり方は肥料を与える回数が少なく手間もかかりません。

しかし私たちは最初から多く与えず、稲の生育を見ながら必要な時に少しずつ肥料を与えます。稲が栄養を欲しているタイミングに合わせて施肥することで、過剰にならず、稲にとって最適な成長を促すのです。

手間も労力もかかりますが、稲の状態を見極めながら丁寧に育てることを大切にしています。毎日朝から晩まで稲を眺めて、「そろそろ肥料が切れてきたから少し足した方がいいな」と判断します。

通常の栽培だと化学肥料を使いますが、これはとても楽なんです。化学肥料は化石燃料から人工的に窒素を取り出して作られるので、コストも安く、粒の中に高濃度の窒素を含ませられる。だから少ない量で効率的に使えるんですね。

一方で有機肥料は、魚のかすなどを発酵させて作ります。含まれる窒素の量が少ないので、量も沢山撒かなければならず手間はかかります。でもその分、土の中の微生物が活発になり、土が肥えていくんです。微生物が有機物を分解してさらに窒素を増やし、自然の循環をつくってくれる。

化学肥料を長く使い続けると、微生物が減って土が痩せ、収量も落ちてしまいます。逆に有機肥料を使えば、土は徐々に肥えて稲にとって良い環境が整います。その結果、根張りが良い、健康な稲が育つんです。化学肥料は強制的に「たくさん食べさせる」ようなイメージで、その分病気にもなりやすくなり、農薬が必要になることも多い。でも有機肥料はゆっくり効いて、足りなくなったら少し足すという調整ができる。稲が常に「ちょうどいい状態」で育つので、病気にもかかりにくい。

私たちが稲を育てているのではなく、稲が自然に育つのを手助けしている。

そんな感覚でやっています。

また、天候によって稲の成長は毎年違います。そのため、同じ時期に同じ対応をすれば良いわけではありません。例えば3年前には「高温障害」が出たことがありました。量は確保できたものの、籾摺(もみす)りをすると乳白色(白濁)のお米が多く出て、歩留まりが悪くなる。そんな前例のない状況でした。そのため、水を一度抜いてから再び入れるなど、小まめな管理が必要です。

特に暑い日が続くと、田んぼの水もお湯のように温まってしまいます。水を調整することで稲を健康に保ちます。草刈りや水の管理が非常に重要です。稲が健康に育つための栽培方法のほかに、毎日稲を見てあげるなど愛情も欠かせません。

また、精米も鮮度に関係しています。私たちは収穫後、まず玄米の状態で保存します。玄米のままだと長期間保存が可能ですが、白米にし空気にさらされると酸化が進み、劣化が早くなります。そのため、毎月の配達前に玄米から精米して袋詰めし、精米したてのお米をお客様にお届けしています。 収穫から生産・販売までを一貫して行えることが、直接販売の大きな強みとなっています。保管管理も重要で、暑い場所では玄米でも劣化が進むため、低温状態を保つなど、倉庫の管理には細心の注意を払っています。

出店をしていて心掛けていることや、お客様からはどんな反応がありますか?

最近はあえて玄米で食べてもらう機会を増やしています。イベントではまず玄米を試食していただくのですが、「こんなに甘くておいしいんだ」と言ってもらえることが多く、私たち自身も「玄米ってこんなに食べやすいんだ」と改めて驚かされることがあります。「玄米でも本当においしい」という点はここ数年の大きな強みだと感じています。

実際、他の出店者さんは白米で出すことが多いのですが、健康志向のお客さまが集まるイベントでは「玄米を食べたい」という方が多く、そこで玄米を提供できるのは大きな差別化になっています。

今までで一番苦労したことはありますか?

私自身は2019年に戻ってきて農業を始め、まだ5〜6年ほどの経験ですが、その間にも暑さなど気候の影響を受けることはありました。それでも田んぼの作業は、それなりにこなせるようになってきましたが、夏の高温はさすがに体に堪えました。

ただ、農業を続ける人は年々少なくなっており、周囲を見ても「苦労しながら何とかやっている」という農家が多いと感じます。農業界全体が厳しい状況にある中で、面積ばかりが増えてしまい、無理をして作業している姿を見ると、心が痛みます。

私自身も父と一緒にできなくなると、「その後は一人でやっていけるのか」という不安があります。農業を続ける人が減り、業界全体が苦しくなっている現状を考えると、将来的な部分という意味で苦労や心配事は尽きません。

米農家をやってきて良かったことや嬉しかったことはなんですか?

まず、栽培して収穫したお米が、量も確保でき品質も良いと、「やってよかった」と感じます。

さらに、お客様に直接食べていただき、「美味しい」と喜んでもらえることや、口コミで少しずつ広がっていくことも嬉しい瞬間です。

例えば、「紹介してもらった」という形で新しいお客様につながることもあります。地域の保育園からも依頼をいただき、五分つきの玄米や白米をおやつのおにぎりとして使っていただいています。地元のお米がたくさんある中で、地元の方々に選ばれることも非常に嬉しく、口コミで少しずつ広がっていく様子は励みになります。食べた方が紹介してくれることには大きな影響力があり、私たちも一生懸命取り組んでいる実感がわきます。

実際、米沢市からの「米沢品質AWARD」のチラシを見て、私たちのお米を選んでくださったこともありました。

上杉藉田米を食べた方に感じてもらいたいことはなんですか?

「藉田」とは古代中国の周の時代に行われた儀式で、君主が農耕の大切さを示すため、自ら田を踏み耕したことから始まったものです。上杉鷹山公はその儀礼に倣い、困窮する農民を励ますために「藉田の礼」を行いました。お殿様自らが田んぼに入り、農民を支えたその姿勢と想いを、私たちは大切に受け継いでいます。

決してあきらめなかった鷹山公の想いは、いまの私たち百姓にとっても「米作りを絶対にあきらめない」という気持ちにつながっています。そして、そのお米を食べてくださる方々にも、「あきらめない心」を感じてもらい、日々の力にしていただければと願っています。

お米はただの食べ物ではなく、日本人の精神そのものです。体の栄養になるだけでなく、心の栄養にもなるものだと思っています。昔の「氣」という字に「米」が入っているように、古来より日本人の生活や文化の中心にあった米。その大切な食べ物を通して、少しでも明るい気持ちを広げ、日本を元気にしていきたい。そんな思いで、私たちは米作りに取り組んでいます。

ブランディングをしてから何か変化はありましたか?

2022年に安心安全な米作り、鷹山公の思いを伝える活動、ウェブサイトによる情報発信や食育活動の取り組みが評価され、『米沢品質AWARD』を受賞しました。『米沢品質AWARD』は、米沢品質向上運動の中から生まれる『挑戦と創造』に究め、特に秀でた米沢品質を有する商品やサービスなどに対する顕彰制度です。この受賞がきっかけで、リブランディングをすることになりました。

ブランディングをしてパッケージを現在のものに変えてから、魅力や特徴の説明がしやすくなりました。米沢ならではの歴史やブランド価値、上杉鷹山公の精神性などと結びつけることで、商品の説得力や説明のしやすさが格段に高まりました。保育園の子どもたちに提供する際にも、「あきらめない心」を育むお米として、とてもマッチしていると感じます。

以前は、商品の説明をするときに歴史的な話などから始める必要がありました。例えば、「なせばなる」や「上杉鷹山公」という言葉は、知っている人には伝わりますが、全く知らない人には理解するまでに時間がかかります。それに、今では米の味はどこも美味しいですし、品種もいろんなブランド米があるし、それだけでは差別化できません。

しかし、現在の「あきらめない心が育つ」に変わったことで、誰でも共感できる言葉で説明できるようになりました。

この言葉は、私たち農家が本当に「どのような想いでお米を作っているか」から生まれたもので、単にとってつけたものではありません。そのため、心のこもった想いが伝わりやすくなり、説明もしやすくなりました。

イベント等で販売した際には、「この言葉の意味は何ですか?」とお客様から質問をいただき、そこで説明して納得してもらうことで購入につながることもありました。

また、「『あきらめない心』ってどう思いますか?」と問いかけることで、お客様との会話が広がり、様々な話題に発展させることができるようになりました。

「あきらめない心が育つ」という言葉に辿り着くまでに、どんなストーリーがあったか教えてください

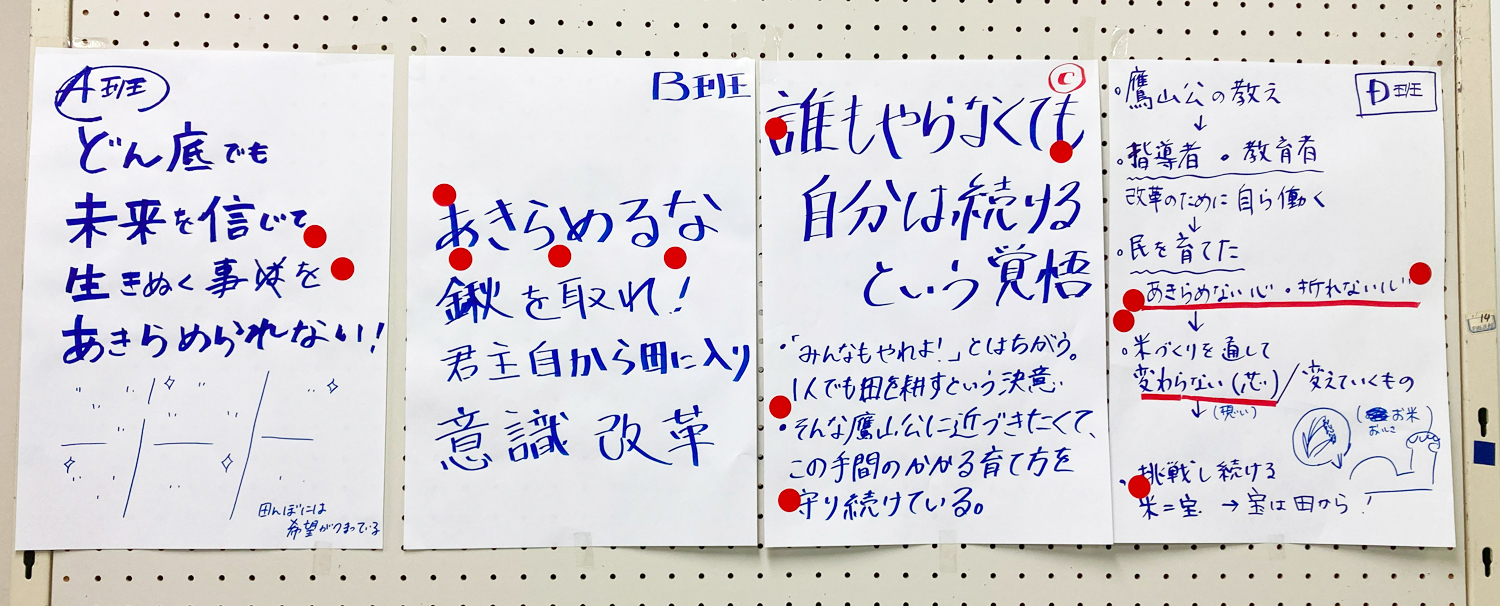

まず始めに「稔りの会にとって大切なことは何か」を考える案出しを各グループに分かれて行いました。そこで「あきらめないで頑張ろう」など共通するテーマが出てきました。きっと皆さんは心の中で、上杉鷹山公の志を重ねながら取り組んでいたのだと思います。

結果として「あきらめない心が育つ」という言葉にまとまりました。最初は多数の言葉がありましたが、私たちの思いを整理してくださり、その中から「これがふさわしいのでは」という提案を数案いただきました。その候補の中で、最終的に選んだという流れです。

実際、始めから「あきらめない」というニュアンスを口にしていた人も多く、自然にこの言葉へと集約していったのだと思います。

今まで他のメンバーがお米をどんな思いで作っているのかというのは、正直漠然としか分かっていませんでした。父がどんな気持ちで米作りをしてきたのかも、はっきりとは知らなかったんです。ですが今回ブランディングを進めていく中で、その想いがようやく見えてきました。「ああ、みんな同じような気持ちで米作りをしているんだ」と気づけたんです。

それは私にとっても「作りがい」につながりました。ブランディングとは、ただキャッチーな言葉を作ることではなく、そこに込められた“想い”をどう伝えるかが大切なのだと実感しました。味や品種だけではなく、作り手の思いや米沢という土地の背景までを一緒に伝えられる。そうすることで、お米の価値をさらに広げていけると感じています。

これから頑張っていきたいことはなんですか?

現在、ブランディングを進めて新たなスタートを切った私たちは、これをどのように広げていくかが課題です。

また、米沢稔りの会のお米を食べてもらうだけでなく、「こういうお米を作りたい」という方と一緒に取り組める農家を増やすことも目標としています。米沢に来たいと考えている方にとって、新規就農がきっかけの一つになり、同じ気持ちで農業に取り組む仲間を増やしていきたいと考えています。

作り手が減少している現状を踏まえ、米沢のさまざまな資源や企業とタイアップしながら、地域全体を盛り上げる活動も進めていきたいです。

さらに、「藉田の礼」や上杉鷹山公の精神も現代に伝える必要があります。 私たちはお米を通してその理念を広く伝えていきたいと考えています。

米沢稔りの会にとって、お米とはなんですか?

私たちは、ただ作って売るだけで収入を得る、という意識ではなくなってきています。

作ること自体が生きがいであり、日本の食料自給率を守るという使命感や、物質的な価値だけでなく精神的な価値も含めてお米を作っていると感じていますね。だからこそ続けられるのだと思います。

それこそ笑顔でお米を食べてくださる方々がいるので、その方々に今年もちゃんとお米を届けたいなという想いもありますし、その想いがお米に入ってると思います。「今年もちゃんと届けたい」というやりがいにもつながっています。

何より、「あきらめない心」という言葉を見ると、改めて「よし、頑張ろう」という気持ちになります。

米沢稔りの会の心意気とは

あきらめない心が育つ

藩財政の悪化や飢饉に見舞われ働く意欲を失いかけていた領民を励まそうと、藩主自ら田んぼに入り鍬を入れ、「藉田の礼」という儀式を行った上杉鷹山公のあきらめない心。米沢稔りの会の皆さんもその精神を受け継ぎ、あきらめずにお米作りに向き合ってきたのだと伝わってきました。

前会長の佐藤清一さんにも伺った際、印象的なお話がありました。

昔はあちこちで会社や組織を立ち上げたものの、それぞれの想いが強く、なかなかうまく成り立たなかったそうです。そうした中で、今のように仲間同士が当たり前のように力を合わせて続けていることは、当時ではとても珍しく、そして今も続いていること自体が驚きだと語ってくださいました。さらに、「若い世代が受け継いでくれることがありがたい。会を作って本当に良かった」と振り返られていたのが印象的でした。

約40年近く、あきらめずに続けてきた米沢稔りの会。「どんな困難に陥っても、あきらめずに未来を信じてやり抜くことの大切さを世の中に伝えたい」という想いは、鷹山公が民に対して向けていたまなざしと重なります。

「あきらめない心が育つ」ことを作り手が体現している上杉藉田米がこれからもどんどん広がっていくこと、さらにその精神に共鳴する作り手が増えていくことを願っています。